Ist der Papst ein Betrüger?

Ist es nicht verblüffend, wie angriffslustig der Buchtitel im ersten Moment wirkt? Dabei ist die Frage völlig sachlich: Handelt es sich um Betrug, ja oder nein?

Der übliche Einwand lautet, es handele sich nunmal um Glauben. Aber die Gebete und Segnungen der Päpste sind wirkungslos, egal was man glaubt. Das wissen auch die Päpste. Ist es also Betrug?

Andererseits: Setzt Betrug nicht eine böse Absicht voraus? Papst Franziskus wirkt aufrichtig. Er meint, was er sagt. Ist es also doch kein Betrug? Die Frage ist kniffliger, als es zunächst scheint. Wie könnte man es beweisen?

Die Idee des Buches ist, jene Dinge zu prüfen, die sich objektiv prüfen lassen. Es enthält 24 große Kapitel, in denen die Frage des Betrugs aus immer neuen Perspektiven gestellt wird. Der klare Fokus auf das Beweisbare macht das Buch spannend, fair und interessant.

Nachricht bei Neuigkeiten

Wenn Sie bei neuen Büchern oder neuen Auftritten von Jörn Dyck eine Mail erhalten möchten, geben Sie hier Ihre Mail-Adresse ein (und Ihren Namen für eine persönliche Anrede). Ihre Daten werden nur zu diesem Zweck verwendet und nicht weitergegeben. Sie erhalten ein oder zwei Nachrichten pro Jahr und können es jederzeit löschen.

Rezensionen

★★★★★

»Sehr klare und solide Argumentation. Absolut empfehlenswert!«

»Der Autor argumentiert sachlich, stets evidenzbasiert, auf das Wesentliche bezogen, in klarer Sprache.«

Amazon-Rezension von Dr. Andreas Edmüller, Privatdozent für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sowie Autor zahlreicher Fachbücher.

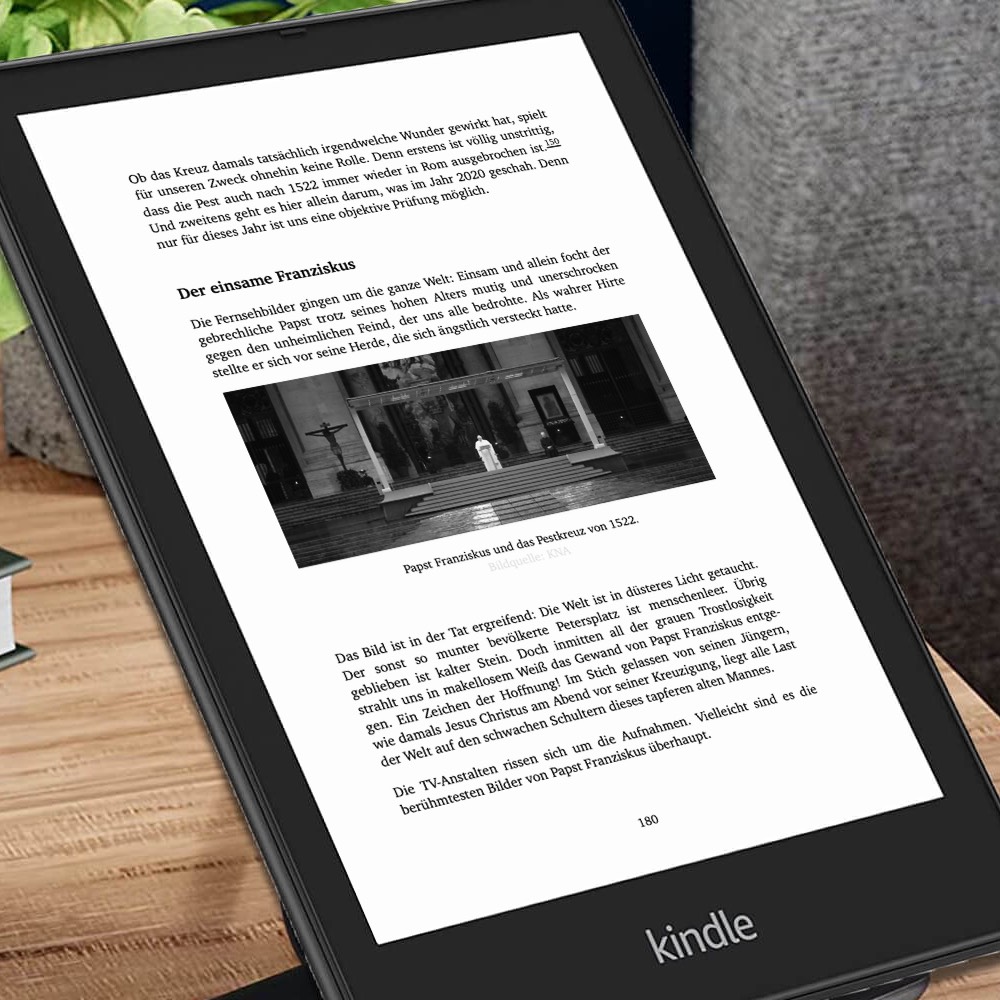

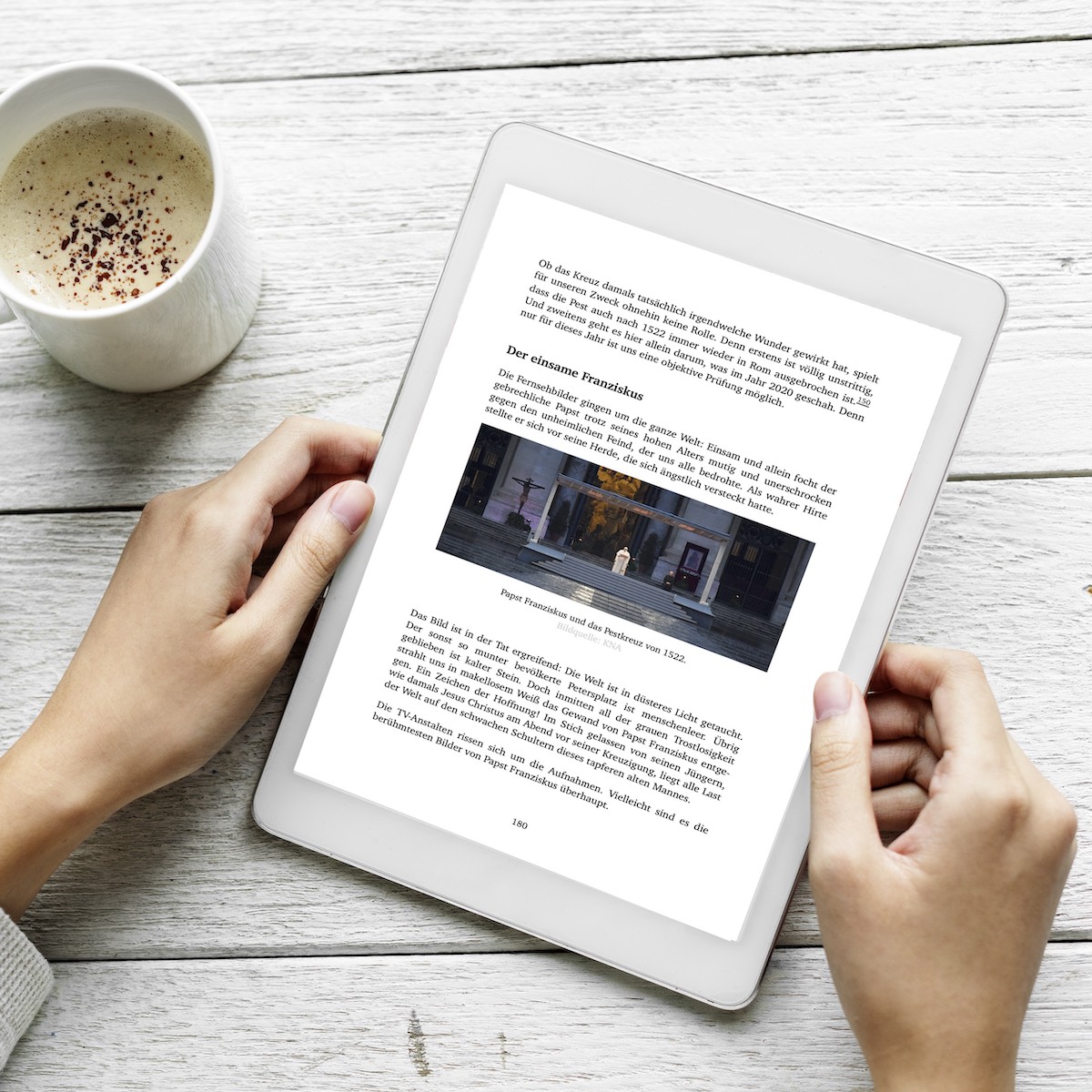

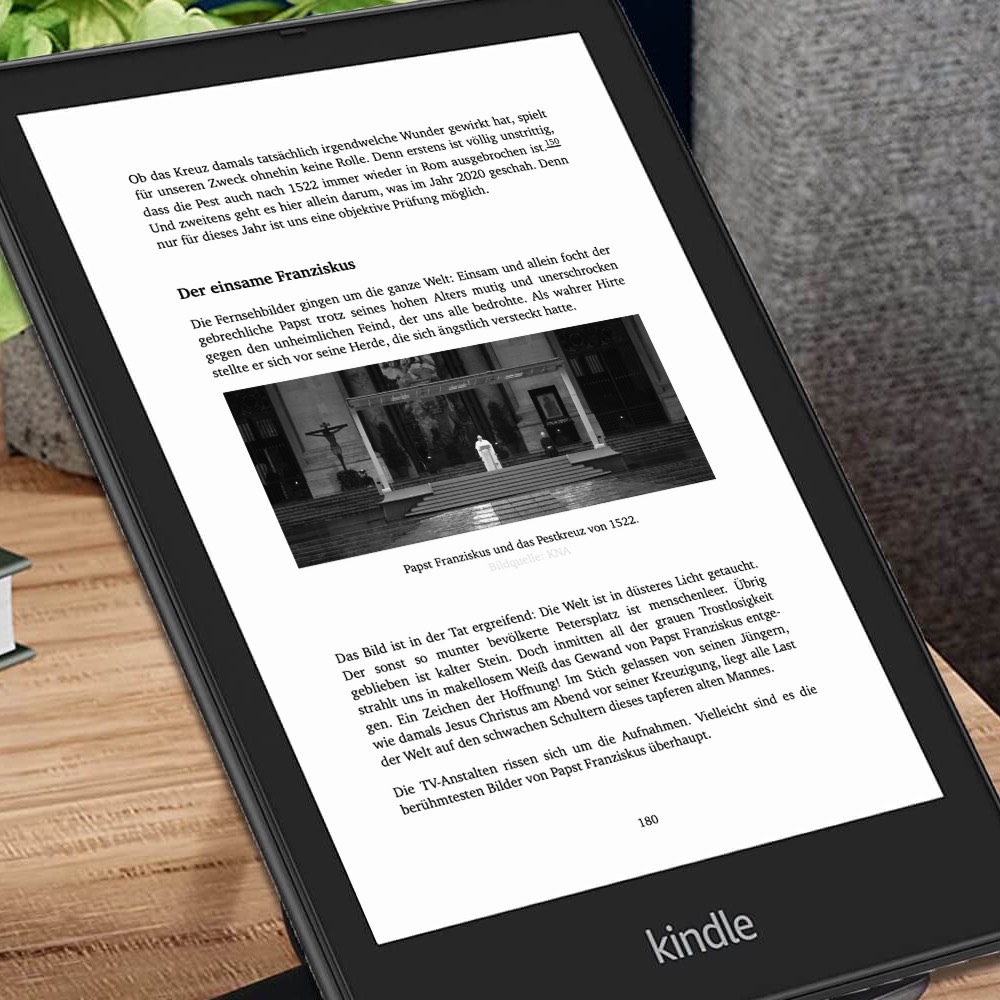

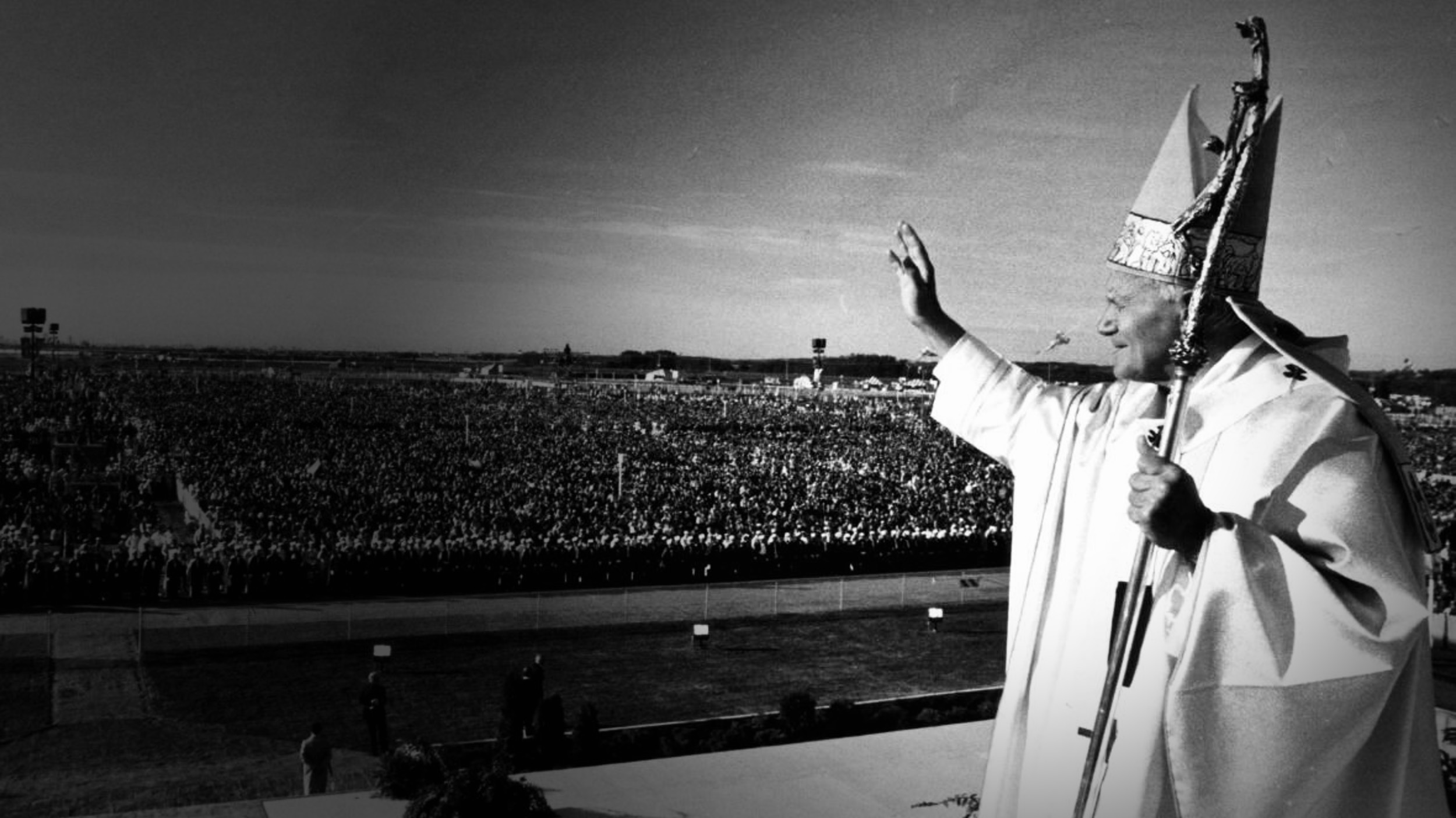

Das Pestkreuz

Der berühmteste Auftritt von Papst Franziskus: Allein und verlassen kämpfte er tapfer gegen das Corona-Virus. Ein wundertätiges Pestkreuz aus dem Jahr 1522 sollte den Zauber bewirken. Als es fehlschlug, wollte man nichts mehr davon wissen. Ist das Betrug?

Das Blutwunder

Alle drei »modernen Päpste«, von denen das Buch hauptsächlich handelt, führten persönlich das Blutwunder von Neapel vor: Das eingetrocknete Blut eines Heiligen, der vor über tausend Jahren starb, verflüssigt sich dabei vor den Augen der Zuschauer. Ist das Betrug? Das Buch erklärt, wie der Trick funktioniert und welche Geschichte dahinter steckt.

Rezensionen

★★★★★

»Richtig gut!«

»Das Buch ist gut recherchiert, argumentativ „auf den Punkt“ und auch noch richtig witzig! Ein Lesegenuss!«

Amazon-Rezension von Georg Irmer vom Düsseldorfer Humanismus-Verband »DA! e.V.«

Das geheime Gebet

Der Papst empfängt von Gott nur völlige Stille. Trotzdem arrangiert er Fotografien, die ihn tief versunken in Zwiesprache mit Gott zeigen. Ist das Betrug? Das Buch geht der Frage nach, warum wir niemals erfahren, was denn das konkrete Ergebnis dieser Zwiesprache war. Gerade wer gläubig ist, müsste doch daran interessiert sein. Aber nie fragt jemand danach. Warum?

Die geheimen Akten

Die Vertuschung des sexuellen Missbrauchs empört Gläubige wie Ungläubige gleichermaßen. Was wussten die Päpste davon? Haben sie an der Vertuschung mitgewirkt? Das Buch beschreibt konkrete Fälle im Detail. Es untersucht präzise, wer davon wusste, und welche Rolle Papst Benedikt dabei spielte.

Was Leser sagen

★★★★★

»Prädikat: Lesebefehl!«

Prof. Christian Schindelhauer, Professor für Informatik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Herausgeber des größten deutschen Podcasts für Humanisten und Atheisten

Der Segen

Die Päpste behaupten, ihr Segen hätte eine positive Wirkung — nicht im Jenseits, sondern hier und heute. Dadurch lässt es sich objektiv prüfen. Das Buch erklärt, wie eine Segnung angeblich funktioniert und warum es seit langer Zeit widerlegt ist.

Die Heiligen

Päpste ernennen Heilige und werden oft selbst zu Heiligen. Der Vatikan behauptet, sie hätten Kranke geheilt, und dies wäre sogar wissenschaftlich geprüft worden. Das Buch beschreibt die Erkrankungen, die Heilungen und was die Prüfung tatsächlich ergab.

Was Leser sagen

★★★★★

»Empfehlung!«

»Eine bessere Aufklärung zum Thema Religion gibt es momentan nicht.«

Gerhard Baierlein, Autor mehrerer Fachbücher, in einem Leser-Kommentar

Leseprobe: Ist die Frage nicht abwegig?

Kann man bei Religion überhaupt von Betrug sprechen?

Manche Leser werden vermutlich denken: Wenn der Papst ein Betrüger wäre, dann wüsste man es. Dann hätte man davon gehört. Zu viele Augen lesen seine Schriften, zu viele Ohren lauschen seinen Predigten. Betrug kann sich nicht in einer so großen Öffentlichkeit abspielen. Weiterlesen...

Weiterlesen

Weiterlesen

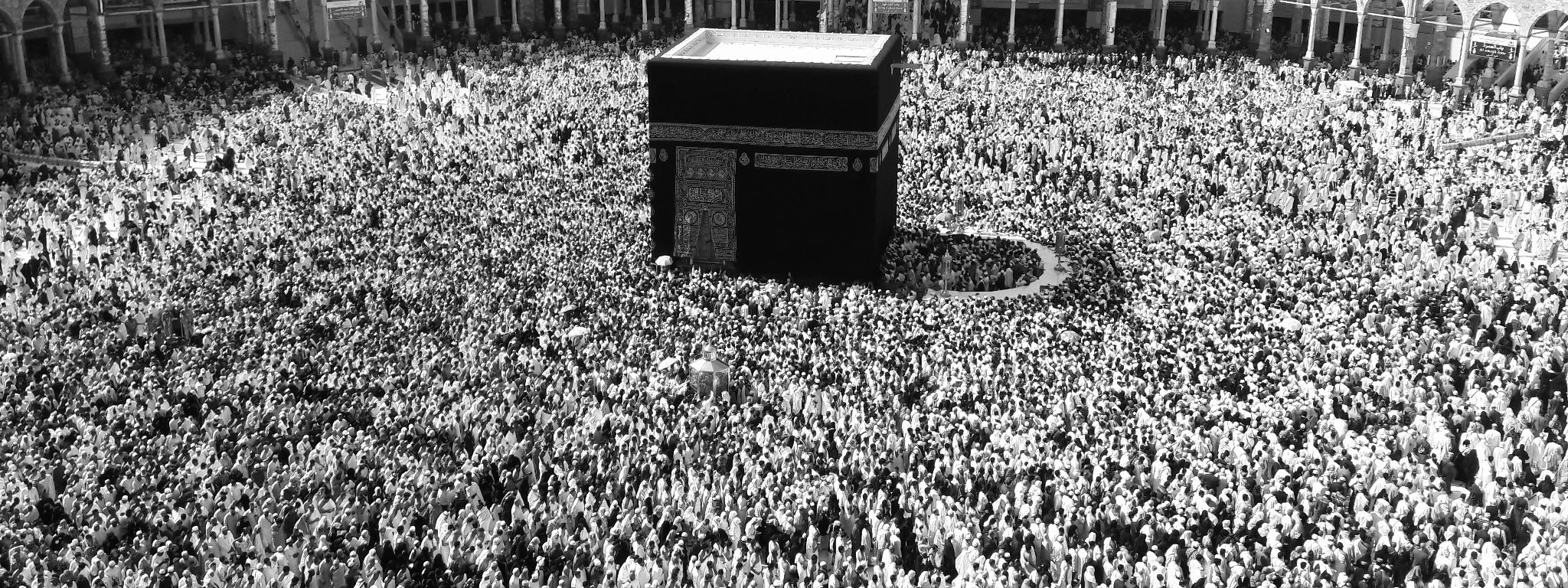

Dasselbe Bild zeigt sich in der arabischen Welt. Wenn die islamischen Prediger wirklich Betrüger wären, dann wüssten es die Moslems. Dann hätten sie davon gehört. Denn Betrug kann sich nicht vor einer derart großen Öffentlichkeit abspielen.

Die größte Öffentlichkeit finden wir jedoch in Indien. Über 30 Millionen Hindus sammeln sich jedes Jahr beim »Kumbh Mela«, der rituellen Waschung im Ganges. Wenn das alles nur Schwindel wäre, dann wüssten es die Hindus. Dann hätten sie davon gehört.

Doch bei näherem Hinsehen zeigt die Fassade hier bereits Risse. Am Ganges dürfen die heiligen »Naga Babas« als erste ins Wasser. Das sind Kriegsmönche zur Verteidigung des Glaubens. Ihre Gegner waren traditionell die Moslems, die sie für Betrüger hielten.

Die Moslems bezeichneten ihrerseits die Hindus als Betrüger und sahen sich außerstande, mit ihnen in einem Staat zusammen zu leben. Der islamisch dominierte Norden Indiens spaltete sich ab und formte den Staat Pakistan.

Nun lebten die Moslems unter sich. Doch längst waren sie zerfallen in bitter verfeindete Strömungen, die sich untereinander als Betrüger beschimpften: Sunniten und Schiiten waren die beiden größten Strömungen. Von ihnen spalteten sich weitere Gruppen ab, die alle anderen des Betrugs bezichtigten.

Europäische Leser werden einwenden, dass wir heute schlauer wären, und dass es bei Religionen nunmal kein Richtig und kein Falsch gebe. Und dass man deswegen auch niemals von Betrug sprechen dürfe. Also doch kein Betrug?

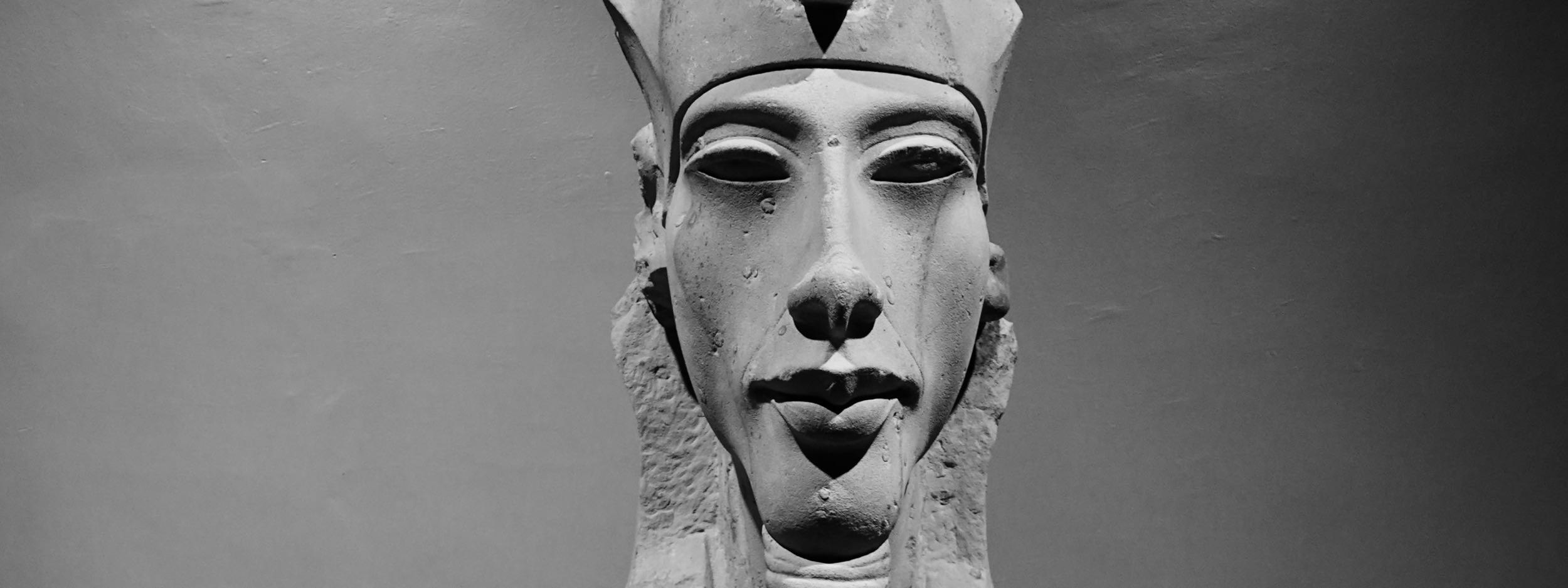

Aber was halten Sie von den ägyptischen Pharaonen? Ihr märchenhafter Reichtum fasziniert uns bis heute. Die Pharaonen behaupteten, sie seien Göttersöhne, und deswegen hätten sie das Recht auf den Thron und alle Reichtümer, während ihre Untertanen kaum mehr besaßen als einen Lendenschurz. Waren es Betrüger? Oder ist es auch hier der falsche Begriff?

Jeder Christ wird vermutlich zustimmen, dass es Betrüger waren. Die Pharaonen haben ihr Volk angelogen und ausgebeutet. Ohne Ausnahme. Oder gibt es eine Ausnahme?

Wenn Sie bei den Pharaonen zustimmen, dann haben Sie es ohne Prüfung getan. Das ist auch vernünftig, denn der Betrug der Pharaonen ist derart offensichtlich, dass eine Prüfung abwegig erscheint. Es liegt auf der Hand. Und doch werden die meisten Leser zunächst skeptisch sein und sich fragen: »Na, jetzt bin ich gespannt, wie er dem Papst irgendwas nachweisen will.« Daran können Sie erkennen, wie unterschiedlich der exakt gleiche Sachverhalt beurteilt wird.

Denn wohin man auch blickt, egal in welche Religion, egal in welches Zeitalter: Nicht nur findet man Betrug. Sondern man findet nichts als Betrug. Nur bei der eigenen Religion verkehrt es sich ins grandiose Gegenteil, denn dort sind offenbar alle Priester ehrlich. Ist das plausibel?

Die Autoren der Bibel wurden nicht müde, religiösen Betrug anzuprangern. Selbst Paulus, der heilige Gründer des Christentums, warnt vor Betrügern, die seine eigenen Briefe gefälscht hätten. Diese Briefe bilden den Hauptteil des Neuen Testaments. Aber fast die Hälfte der Paulus-Briefe stammt nicht von Paulus. Das behaupte nicht ich, sondern das behaupten Theologen, Neutestamentler und Historiker. Trotzdem stehen sie in der Bibel.

Dadurch ist es unausweichlich, dass wir auch im Christentum mit Betrug rechnen müssen; davor warnt uns sein Gründer ausdrücklich. Selbst Christen, die die Bibel für wahr halten, müssen daher zugeben, dass die Bibel auch Betrug enthält. Wenn Sie das nicht glauben, dann hätte Paulus gelogen. Und dann wäre es ebenfalls Betrug. Aus dieser Zwickmühle kommen Sie nicht heraus.

Die Frage ist also überhaupt nicht so kess und verstiegen, wie es zunächst schien. Es gab Päpste, die bei näherer Betrachtung eigentlich Päpstinnen waren, diesen Umstand aber zu verschleiern suchten (was ab einer gewissen Körperfülle erleichtert wird). Nach diesem Unglück prüfte der Vatikan einige Zeit durch einen Kontrollgriff die Männlichkeit des Pontifex. Die anschließende Verkündigung »habet testes!« beruhigte die Öffentlichkeit, die sich des göttlichen Wohlwollens durch weibliche Verderbtheit beraubt sah.

Papstämter wurden im Mittelalter verkauft und verhökert, teilweise gab es mehrere gleichzeitig. Dennoch versicherten alle mit treuem Augenaufschlag, Gott persönlich habe sie auserwählt. Einer saß sogar in Heidelberg in Haft. Haben Sie das gewusst?

Die Wissenschaft kennt inzwischen ungefähr 4.300 Religionen. Allein das Christentum zählt etwa 50 Konfessionen und Gruppen. Sie alle behaupten Wahrheit, und sie alle widersprechen sich.

Diese nüchterne Betrachtung der Zahlen und Fakten verleiht der Frage nach einem Betrug ihre Legitimität. Es gibt vermutlich keinen gesellschaftlichen Bereich, in dem so häufig und offensichtlich gelogen wird, wie auf dem Spielfeld der Religionen. Das beweist zwar noch nicht, dass der Papst sich des Betrugs schuldig macht. Er könnte tatsächlich der Einzige sein, der ehrlich ist. Aber es ist Anlass genug, die Dinge zu prüfen.

Rezensionen

★★★★★

»Nur 5 Sterne möglich«

»Jörn Dyck wagt sich in seinem Buch "Ist der Papst ein Betrüger?" an eine kritische und zugleich nuancierte Auseinandersetzung mit den Päpsten der jüngeren Geschichte – Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus.

Als jemand, der rund 100 Bücher zum Thema Religion gelesen hat, war ich überrascht, wie gut Jörn Dyck die historischen und theologischen Zusammenhänge der Päpste in ihrem jeweiligen Kontext darstellt.

Ein herausragender Aspekt des Buches ist der angenehme und flüssige Schreibstil. Trotz der tiefgehenden Analyse und der Komplexität der Themen bleibt der Text stets lesbar und gut strukturiert.«

Amazon-Rezension

Leseprobe: Magdalena und die Schweinerippe

Lesen Sie hier den Beginn des zweiten Kapitels.

Nur wenige Gehminuten vom prächtigen Petersdom in Rom trifft der wissbegierige Spaziergänger auf eine deutlich bescheidenere Kirche namens »San Giovanni dei Fiorentini« am Piazza dell’Oro. Doch trotz der sparsameren Verwendung von Gold und Marmor bietet sie einen ergreifenden Zugang in die Welt des Jesus von Nazareth, der auch heute noch keinen Besucher unberührt lässt. Denn in einer Seitenkapelle links vom Hauptaltar hütet man eine erstaunliche Reliquie: Es ist der wahrhaftige Fußabdruck von Maria Magdalena. Weiterlesen...

Weiterlesen

Weiterlesen

Maria Magdalena ist jene Frau, die an der Seite von Jesus durch die Städte und Dörfer Galiläas schritt. Sie sah zu bei der Kreuzigung, half bei der Salbung des toten Leibes (Joh. 19,40) und entdeckte das leere Grab. Anschließend erschien ihr als erstem Menschen der auferstandene Jesus. Die verschiedenen Evangelien schildern diese Geschehnisse mit drastischen Unterschieden, sodass man an dieser Stelle viele Einwände vorbringen müsste. Sehen wir für dieses Kapitel großzügig darüber hinweg und begnügen uns damit, dass Maria Magdalena sich in der Bibel einer herausgehobenen Stellung rühmen darf.

Papst Benedikt und Papst Franziskus gehören beide zu den fachkundigen Verehrern der Maria Magdalena. Papst Franziskus befahl am 10. Juni 2016 sogar ausdrücklich die liturgische Gleichstellung mit den Zwölf Aposteln, und ihr Feiertag am 22. Juli bekam in der gesamten römisch-katholischen Kirche den Rang eines »Festes«.

Meine Begeisterung über diese päpstliche Aufwertung hätte nicht größer sein können, denn nur wenige Wochen später besuchte ich jene geheimnisvolle Seitenkapelle, in welcher der zarte Knöchel der Maria Magdalena auch nach über zweitausend Jahren einen bestürzenden Beweis ihrer fraulichen Anmut liefern sollte.

Ich wurde nicht enttäuscht. Hinter Panzerglas und in güldenem Licht glänzte tatsächlich der Fuß von Magdalena. Zwar war es eine Nachbildung aus Altmetall, aber immerhin. Geheimnisvoll schimmernd und vergoldet thronte die zierliche Skulptur auf einem ebenfalls vergoldeten Podest.

Die völlige Stille der Kapelle lud ein, über die große Bedeutsamkeit der Reliquie nachzudenken. Immer wieder kamen Besucher in das Gotteshaus und steuerten direkt auf die kleine Ausbuchtung in der Mauer zu. Sie flüsterten leise, knieten nieder und beteten. Danach traten sie ein paar Schritte zurück, um Platz zu machen für die nächsten Besucher. Aber ihre bewundernden Blicke hafteten weiterhin auf dem goldenen Fuß.

Doch die Skulptur diente nur zur Illustration. Denn der eigentliche Grund der Anbetung war der Fußabdruck, den Maria auf dem Felsen jener Grotte hinterließ, in der Jesus begraben wurde und in der sich der Gottessohn nach der Auferstehung erstmals zeigte. Maria betrat die Grotte mit dem linken Fuß — und eben jener erste Schritt der Menschheit in eine neue Zeit wurde von treuen Gläubigen für die Nachwelt aufbewahrt. Wie durch ein Wunder half der Abdruck viele Jahrhunderte später dem unvergessenen Papst Leo X. bei der Finanzierung dieser Kirche, die sich nach eigener Auskunft zunächst als unzureichend erwies.

Nun werden sich manche Leser fragen, warum man den Fuß aus Metall nachbilden ließ, wo man doch den originalen Fußabdruck hatte, der auf die Besucher natürlich sehr viel authentischer und eindrucksvoller gewirkt hätte?

Vermutlich ist der originale Fußabdruck viel zu kostbar, um ihn für eine teilweise ungläubige Schaar von Besuchern zu verschleißen und zu entweihen. Deswegen liegt er unter einer mächtigen Marmorplatte mit der eindrucksvollen Inschrift: »PES SANCTAE MARIAE MAGDALENAE«. Mit anderen Worten, man kann den Fußabdruck nicht sehen. Die Besucher der kleinen Kirche knien vor einem Fußabdruck, den sie nicht sehen können.

Katholiken werden mir sicherlich bestätigen, dass die Ausstellung von Reliquien, die bei näherer Inspektion überhaupt nicht zu sehen sind, und die nur vermittels einer verschlossenen Kiste oder einer beschrifteten Steintafel der Bewunderung anheim gestellt werden, im Katholizismus nicht ungewöhnlich ist. So müssen wir uns also mit dieser weißen Marmortafel zufrieden geben.

Die Tafel stammt aus dem Jahr 2012. Papst Benedikt ließ es sich nicht nehmen, die Nachwelt zu informieren, dass er höchstselbst diese Kirche besucht, den Fußabdruck kontrolliert, gesegnet und angebetet habe, um ihn anschließend in den Fußboden der Kirche einzulassen und mit eben jener Steintafel zu konservieren.

Das macht den Fußabdruck (oder zumindest die Steinplatte) zu einem ganz besonderen Ausweis katholischer Wahrhaftigkeit, für den gleich zwei Päpste ihre Siegel gaben — und noch dazu in der Neuzeit, sodass man nicht einwenden kann, man habe es im Mittelalter eben nicht so genau genommen.

Bevor wir uns der Frage zuwenden, ob es sich um Betrug handelt: Ordnen wir zunächst unsere Fundstücke. Das Jesusgrab und die angebliche Grotte wurden nie gefunden. Woher stammt dann der Fels? Selbst wenn man annähme, dass die »Grabeskirche« in Jerusalem tatsächlich über dem Grab von Jesus errichtet wurde, könnte man einfach nachschauen, ob an der betreffenden Stelle ein Stück Fels in passender Größe aus dem Boden herausgebrochen wurde; aber das ist nicht der Fall. Der Boden der Grabeskirche ist mit glatten Steinen gepflastert, wie bei jeder anderen Kirche.

Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es je einen solchen Felsen gegeben haben könnte? Wie viele weibliche Fußabdrücke hat man bisher auf Felsen gefunden? Grob überschlagen dürfte die Zahl bei Null liegen. Auch von den Neandertalern oder anderen Kulturen, die nachweislich in Höhlen lebten, sind uns keine weiblichen Fußabdrücke bekannt, die auf nackten Fels hinterlassen wurden. Denn Frauen hinterlassen keine Fußabdrücke auf Felsen. Insofern sind Überlegungen zur Authentizität des Fußabdrucks so müßig wie albern. Es ist offensichtlich Humbug.

Selbst wenn ein Fußabdruck gefunden würde von einer Frau, die so grob und garstig war, dass sie Abdrücke im nackten Fels hinterließ: Wie will man sicherstellen, dass es sich um Maria Magdalena handelte?

Und zum Schluß: Wo ist überhaupt der Fußabdruck? Ich habe nämlich keinen gesehen. Gesehen habe ich nur die Marmortafel von Papst Benedikt. Oder ist das spitzfindig?

Es dürfte nicht ganz einfach sein, einen größeren Unsinn zu finden als den Fußabdruck der Maria Magdalena auf einem Felsen. Aber das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende.

Fundgrube

Der unsichtbare Fußabdruck der Maria Magdalena ist bei weitem nicht das dreisteste Beispiel für diese Art von Irreführung. Der prächtige Petersdom ist eine wahre Fundgrube solcher dubioser Ausstellungsstücke. Eine der wertvollsten Kostbarkeiten des Christentums ist ohne Zweifel der Stuhl, auf dem Petrus höchstselbst als erster Bischof von Rom thronte (angeblich). Ganz hinten im Petersdom, unter dem prächtigen Fenster mit der lichtdurchfluteten Darstellung des Heiligen Geistes, ist dieser alte Holzstuhl für alle Gläubigen sichtbar.

Genauer gesagt (und Sie ahnen es vermutlich) ist er nicht sichtbar. Sondern er ist umhüllt von einem Mantel, der aus Bronze gefertigt wurde, und der den Stuhl kunstvoll verbirgt und in Szene setzt. Das gesamte Ensemble wurde 1666 von Gian Lorenzo Bernini geschaffen, der auch das berühmte Ziborium über dem Hauptaltar erbaute, also den »Baldachin« mit seinen großen vier Säulen.

Wenn Sie in Rom schon einmal etwas Zeit damit verbracht haben, den riesigen Hauptaltar des Petersdoms mit seinem prächtigen Ziborium zu bestaunen, dann werden Ihnen vermutlich Gläubige aufgefallen sein, die sich davor niederknien. Manche strecken sich auch bäuchlings auf den Boden und verharren minutenlang in inniger Anbetung. Ihre Verehrung gilt allerdings nicht dem prachtvollen Altar, sondern dem heiligen Stuhl des Apostel Petrus, den die Gläubigen nur aus einer gewissen Entfernung sehen können.

Historiker wie Theologen wissen längst, dass dieser Stuhl nichts mit Petrus zu tun hat. Der Stuhl stammt vermutlich aus dem 9. Jahrhundert und diente zur Krönung von Karl dem Kahlen. Er war von 843 bis 877 westfränkischer König und von 875 bis 877 König von Italien und Römischer Kaiser.

Nun habe ich persönlich nichts dagegen einzuwenden, dass sich Gläubige vor diesem Stuhl auf den Bauch legen. Aber warum sagt man ihnen nicht, dass es der Stuhl ist von Karl dem Kahlen? Dann können sie immer noch entscheiden, ob sie sich niederwerfen.

Deswegen wendet sich dieses Buch auch nicht gegen den Glauben. Es wendet sich gegen den Betrug. Wenn Sie den Stuhl von Karl dem Kahlen anbeten wollen: Bitte sehr, das ist Ihr gutes Recht. Aber die Gläubigen trotz besseren Wissens zu täuschen und hereinzulegen — das ist schäbig.

Kirchenvertreter könnten einwenden, dass sie überhaupt nichts darüber gesagt hätten, um was für einen Stuhl es sich handele, also könne man es ihnen auch nicht vorhalten. Nach meiner Ansicht lohnt es nicht, in diese fadenscheinige Debatte einzusteigen. Die Kirche weiß genau, warum sich die Gläubigen vor dem Thron niederwerfen. Die Kirche klärt diesen Irrtum absichtlich nicht auf, weil sie davon profitiert.

Wie schon beim angeblichen Fußabdruck der Maria Magdalena ließ Papst Benedikt es sich nicht nehmen, auch diese dubiose Reliquie durch sein bischöfliches Wirken zu ehren. Im Jahr 2008 entfernte man auf sein Geheiß einen schmucklosen Altar, der sich direkt vor dem Stuhl-Ensemble befand und zur Anbetung desselben diente. Ersetzt wurde er durch einen frei stehenden Altar mit einem vergoldeten Antependium (ein kostbarer Vorhang oder Teppich), der reich verziert die Apostel Paulus und Petrus darstellt (und ungerechterweise nicht Karl den Kahlen). Es wird also weiter an der Legende gestrickt. Man kann Papst Benedikt daher nicht zugestehen, es handele sich um die bedauerlichen Verfehlungen früherer Päpste. Es ist seine eigene Schuld, die hier verhandelt wird.

Schuld

Das Wort »Schuld« lässt an Bedauern denken, oder daran, dass etwas abgestritten wird. Aber es wird weder etwas bedauert noch abgestritten. Theologen geben unumwunden zu, dass von manchen verstorbenen Heiligen ganze 28 Beine existieren — was, wenn man genau nachzählt, mehr ist als man erwartet hätte. Ich zitiere hier den deutschen Theologen Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti, um zu belegen, dass es tatsächlich Theologen sind, die derlei zu Protokoll geben. Man findet zahlreiche Priester, die freundlich Auskunft erteilen darüber, dass inbrünstig angebetete Rippen in ihrer Kirche keineswegs die Rippen sind von jenen Heiligen, deren Namen auf den goldenen Täfelchen daneben notiert sind. Sondern es sind Schweinerippen.

Man würde denken, dass nach Bekanntwerden eines solchen Befunds die Rippen sofort entfernt würden. Aber das ist nicht der Fall. Sondern es heißt, solange Gläubige dadurch zu Gott fänden, oder solange sie bei der Anbetung der heiligen Schweinerippe eine Erleichterung verspürten, sei es nicht nur legitim, sondern geradezu geboten, sie weiter auszustellen. Man würde einem alten Mütterchen, das seit zwanzig Jahren jeden Sonntag die Gebeine eines Heiligen besuche, keinen Gefallen tun, wenn man es eines Tages über die tierische Herkunft der Knochen aufklärte. Und deswegen sei es kein Betrug, sondern einer der vielen wunderbaren Wege, die zu Gott führten.

Ist das Betrug? Ein Gläubiger, der Wunder und Reliquien verlangt, der verlangt sie als Beweis. Wer sie anbetet, tut das aufgrund der versprochenen Wirkung; die Wirkung hängt jedoch an ihrer Echtheit. Die Priester befriedigen das gerechte Verlangen der Gläubigen nach Beweis und Echtheit, indem sie tatsächlich Beweise für die Echtheit vorlegen, diese jedoch zuvor gefälscht haben.

Es betrügt die Gläubigen um ihr Recht, die Dinge selbst zu prüfen und sich frei zu entscheiden. Stattdessen entscheiden die Priester. Und die Priester haben womöglich zweifelhafte Motive. Die Wahrheit gehört jedenfalls nicht zu diesen Motiven, denn sonst gäbe es überhaupt keine gefälschten Reliquien.

In einem späteren Kapitel werden wir noch weitere interessante Beweisstücke betrachten. Doch jetzt haben wir uns eine kleine Pause verdient. Ich lade Sie ein, den Heiligen Vater bei einer privaten Andacht zu begleiten. Davon handelt das nächste Kapitel.

Eigentlich ist es ja geheim.

Was Leser sagen

★★★★★

»Eine klare Empfehlung für dieses Werk – es müsste auch im Ethikunterricht der Schulen Einzug finden.«

»Auf dem Cover des Buches steht: „Eine sachliche Untersuchung“. Genau so ist das Buch auch geschrieben.«

Jürgen Zwilling, Sachbuchautor

Über den Autor

Jörn Dyck* ist seit über zwanzig Jahren erfolgreich als Publizist. Sein Publikum schätzt die gründliche Recherche und den unterhaltsamen Stil. Das vorliegende Buch zählt zu seinen erfolgreichsten Veröffentlichungen.

*Bevor Sie fragen: Auf »Schloss Dyck« in der Nähe von Mönchengladbach wurden einige TV-Serien gedreht.

Was Leser sagen

★★★★★

»So ein Buch hat es seit dem „Gotteswahn“ von Richard Dawkins nicht mehr gegeben.«

»Ein haarsträubendes Buch, mal witzig, mal spannend, in kraftvoller und schöner Sprache. Einmal angefangen kann man es nicht mehr aus der Hand legen.«

Leser-Kommentar von Andreas Keller auf Reddit

Stimmen und Rezensionen

»Eine bessere Aufklärung zum Thema Religion und Missbrauch gibt es momentan nicht.«

Gerhard Baierlein, Buchautor

»Ich kann es nur empfehlen. Auch für die Diskussion mit Gläubigen – speziell natürlich Katholiken – ergeben sich „talking points“, die ich bisher nicht auf dem Radar hatte. Es handelt sich für mich hier um eins dieser Bücher, wo man beim Lesen denkt: „Stimmt! Warum hat eigentlich niemand früher darauf hingewiesen?“«

Matthias Krause, Autor zahlreicher Fachartikel unter anderem für die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (FOWID)

»Sehr interessante Lektüre! Die logische Stringenz zum Thema ist hervorragend.«

Holger Tallowitz

»Das Buch wirkt wie der Schlüssel zu einer humanistischen, faktenbasierten und logisch durchdachten Welt.«

Erhardt B. in einem Leserkommentar

»In drei Tagen durchgelesen! Danke dafür. Und bitte mehr davon!«

Ingrid Rösener

»Pflichtlektüre für Gläubige und Ungläubige«

»Das Buch räumt mit Missverständnissen auf zwischen dem Gott der Bibel und dem modernen Gott der Sonntagspredigten. Es lüftet den Schleier der klerikalen Kulisse und beleuchtet den Selbstbetrug der Christen gegenüber ihrem Glauben.

Das Buch steigt nicht nur in die intellektuellen Täler absurden Aberglaubens von Wunderkreuzen und heiligen Knochen; sondern reibt sich auch an den Aussagen der drei modernen Päpste Johannes, Benedikt und Franziskus, denen fehlender Intellekt wohl nicht vorzuwerfen ist.

Absolut lesenswert und ein wichtiges Buch, das viele Punkte zusammenführt.«

Amazon-Rezension von „georg"

»Gratulation zu Ihrem Buch!«

»Ich hab das dicke Buch innerhalb einiger Tage durchgelesen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche, interessante Buch!«

Leserbrief von Alois Klees

Kontakt

Ausschließlich per Mail an:

[Hier klicken für Mail]

Infos für Presse und Medien